七月下旬的一个上午,济南南城一间简易的门头房里,一位老者正望着窗外的蒙蒙细雨出神。玻璃门上贴着一张黑白打印的A4纸:“拿快递请到隔壁,快递驿站在隔壁”。这间常被人误当成快递驿站的门头房,其实是一间画室,而这位老者就是画室的主人——张志民,在中国山水画坛,他更被人熟知的名字是张大石头。这是一个响亮的名字!在很多人的认知中,落着这个名款的画作,肯定出自一个富丽堂皇的画室。但张大石头偏就不喜欢那种“装修得像王爷府”的画室,他的画室下面就是喧闹的菜摊肉铺,门前往来的也多是贩夫走卒……也许股票配资保证金,这就是传说中的“大隐隐于市”吧。

采访中,张大石头与记者谈起《世说新语》中“雪夜访戴”的典故,对王徽之“乘兴而来,兴尽而返”的洒脱风度赞叹不已。而这也是他本人为人处世的写照,年近古稀的张大石头,越来越不看重外在的包装和形式,而是更追求内心的平静和安宁。大繁若简,大美若素。这块看似朴实无华的“大石头”,曾是千佛山下一块散发着莹润微光的灵石,亦曾是北山里一块迸溅着火星的荒蛮之石,终成泰山上一块厚重无锋的磐石。在张大石头六十多年的艺术修行之路上,千佛山、北山、泰山,这三座山如天地熔炉,将一块凡石反复锻打、层层包浆,终成他艺术生命的厚重基石。其中蕴藏的,正是一个艺术家在时代洪流中的精神证道之路。

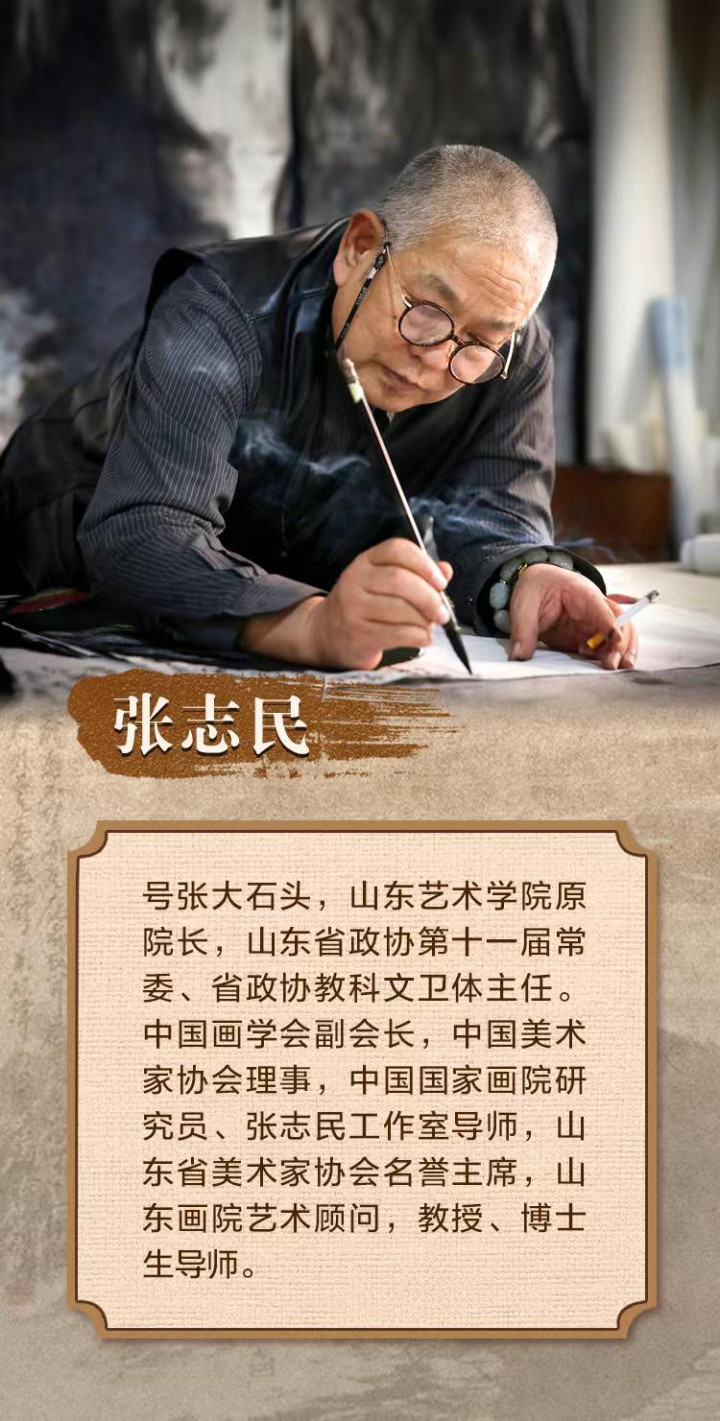

张大石头作品《有道之士》

见山是山:千佛山下“绊脚石”

上个世纪八十年代的千佛山,毗邻山东工艺美术学院、济南画院,离山东艺术学院、山东师范大学也不远,是写生、游玩的好出去,因而给很多画家留下了美好回忆,张志民便是其中之一。当时,张志民刚刚毕业留校任教,给进修班的学生当班主任。“班里的学生都是社会上来进修的,年龄都比我大,我们关系处得很好,晚上经常一起喝酒。”在一个月光如洗的夜晚,张志民喝完酒跟学生一起回学校,路过千佛山脚下时,突然被一块石头绊倒。皎皎清辉中,石上天然皴纹竟似一幅水墨天成。他与学生合力将这块“天赐画稿”抬回宿舍,第二天早上,学生们去张志民宿舍,看到了这块石头,感觉比晚上看到的还要美,大家都觉得这块石头跟张志民有缘,便开玩笑喊他“大石头”。从此,“张大石头”之名遂不胫而走。此石看似绊脚,实则点化,正如《五灯会元》所载青原惟信禅师“见山是山”的初境,千佛山的温润灵秀自此成为他艺术血脉的源头活水。

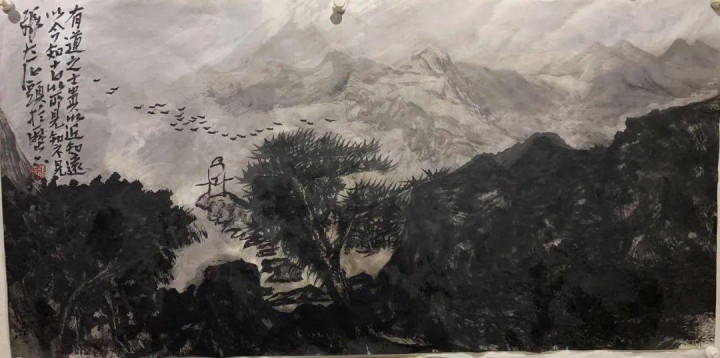

张大石头作品《外师造化》

千佛山下的邂逅,是张大石头艺术生命的“灵石初成”。其时他如璞玉初露,浸润于学院传统,浪漫憧憬中蕴藏对自然造化的敏锐直觉。以千佛山为代表的济南风物,成为他早期艺术的重要母题:巨制《历山诗话》高悬于京西宾馆,《鹊华浴雪图》在山东大厦见证时代风云。这些作品如石之初生,带着传统山水温润的包浆,已显露出他对齐鲁大地血脉的深情凝视。然而这仅仅是“石头奇遇记”的序曲,千佛山赋予此石以温润质地,真正的烈火淬炼却刚刚开始。

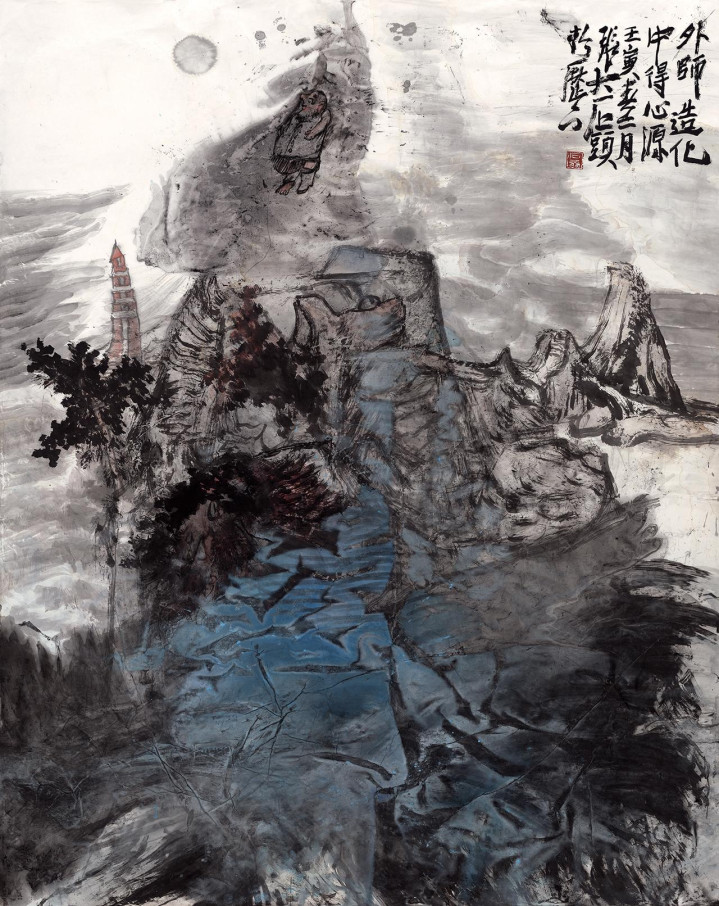

张大石头作品《晨曦》

见山不是山:北山的呐喊

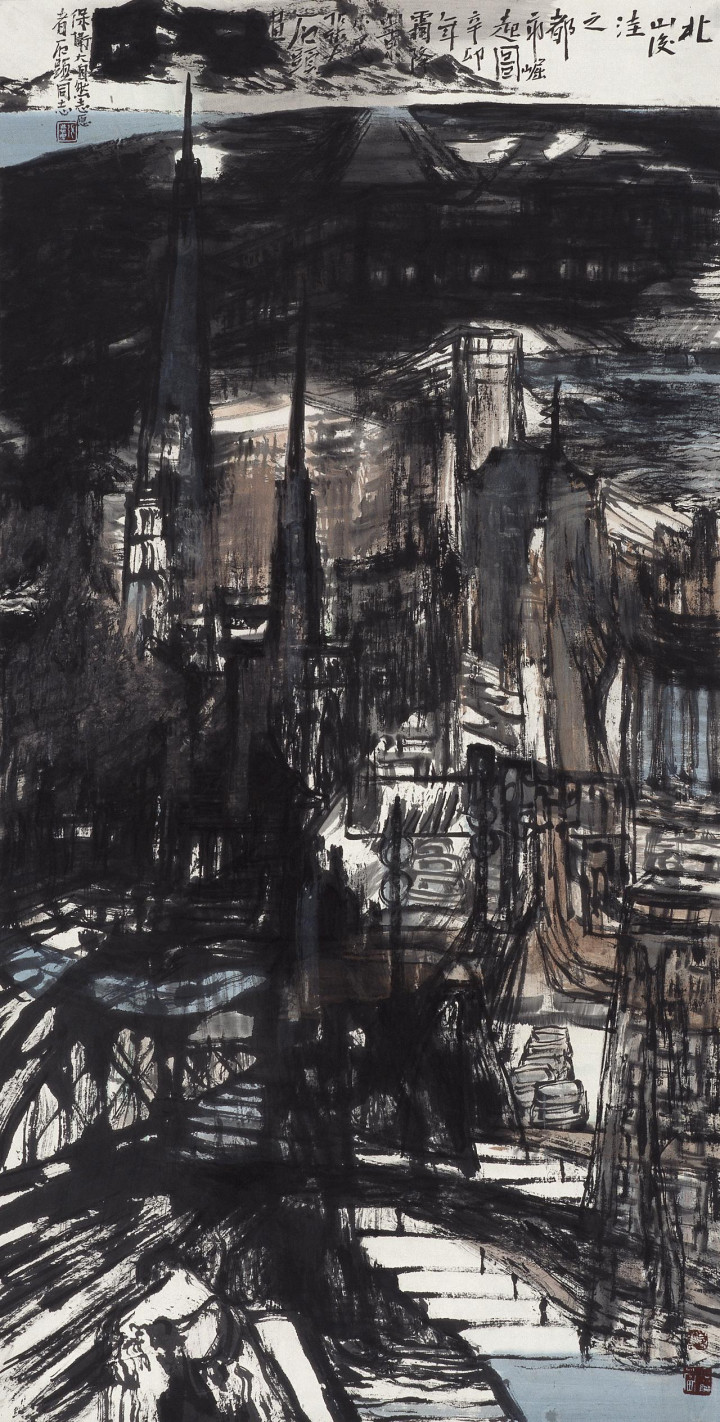

北山的出场,似一柄玄铁重锤,将灵石骤然投入天地洪炉。张大石头画中的北山,早已不是寻常意义上的“北山”,它化作一具山河的残骸,一幅滴血的控诉书,成为一面照妖镜,映现工业化对山河的无情吞噬:苍茫群峰间,垂头丧气的烟岚与悲哀的巨石默然承受着挖掘机的粗暴戕害,令人如睹“人类犯罪现场”。曾有一观者言:“直面北山,不禁嚎啕痛哭”,画面酷烈如是。署名处“保卫大自然志愿者石头同志”,几字如刀似戟,是艺术家的一纸檄文。此时的“石头”,已不是幻化贾宝玉的那块顽石,而是孕育孙悟空的混沌石,它的出现,意味着抗争精神与自然力量的觉醒。

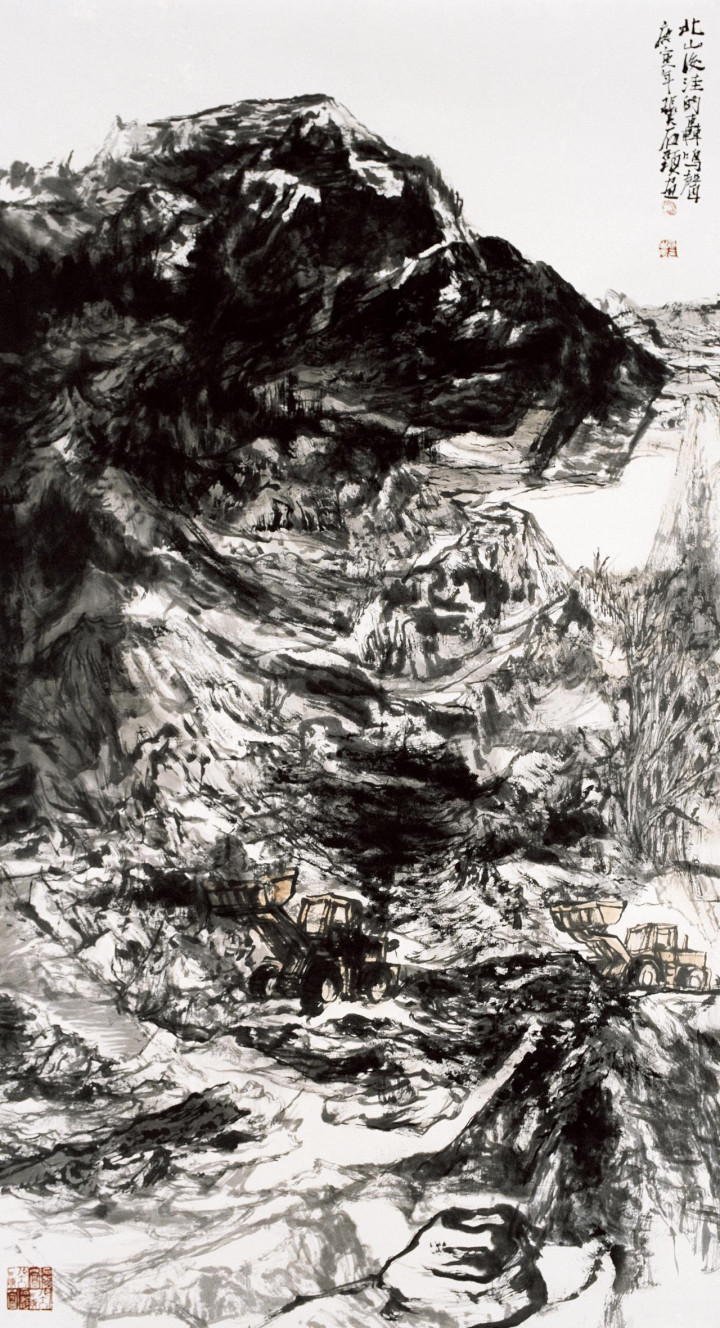

张大石头作品《北山后洼的轰鸣声之一》

张大石头创作的“北山系列”太深入人心,以至于学界以“北山画派”定义张大石头及他的艺术追随者。“我倒不认为我们已经到了开什么宗立什么派的水平,但我愿意去探寻一条既不同于北宗山水、又不同于南宗的艺术创作道路,为祖国山河呐喊。”在一次访谈中,张大石头这样对记者说。他认为,他作品中的“北山”是作为一个广义的意象存在,既有自然属性,也有文化属性,还有人的感情、家国情怀、哲学思辨在里面。“‘北山’既不是一座山,也不是一个画派,它是我们每个人都要面对的一座‘山’。在我们的民族、我们的历史上,‘北山’一直存在。”

张大石头作品《北山后洼的轰鸣声之二》

北山的悲鸣,正是这块灵石在时代剧痛中的灵魂震颤。魏晋名士嵇康“归我北山阿”的逍遥吟唱,在此化为满目疮痍的恸哭。北山这块荒蛮之石,以其粗粝棱角在灵石上刻下深痕,恰似“见山不是山”的痛彻觉醒。

张大石头作品《北山后洼之都市崛起》

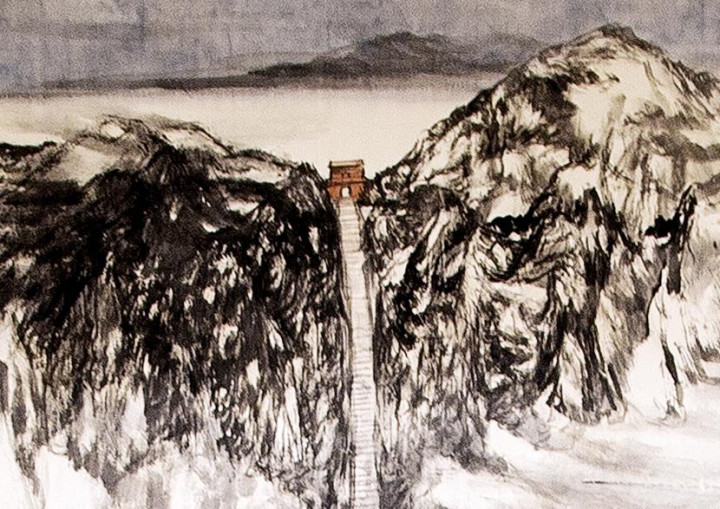

见山还是山:泰山悟道

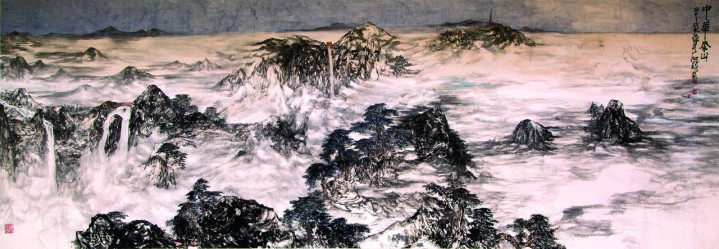

当悲怆的呐喊在群山间回荡渐息,灵石终在泰山的雄浑气象里沉淀升华。张大石头为人民大会堂所作的《中华泰山》,巍然矗立如华夏精神的图腾。画中的泰山“幽光沉静,涵蕴渊澄”,吞吐着“天行健”的浩然之气,观之如神光烛照。这是张大石头历经心灵风暴后抵达的精神高原,泰山在此化作一种文化隐喻,承载着“厚德载物”的东方哲思,也沉淀了画家从呐喊到内省的升华。

(横屏欣赏效果更佳)

张大石头作品《中华泰山》

细观其笔墨,皴法已非早年精致——斧劈皴中掺入金石力度,解索皴间透出碑拓苍茫。泰山在此化作文化图腾:云纹的流转暗合《周易》“云行雨施”的天道,山石叠印象征“厚德载物”的哲思。此刻的张大石头,亦如泰山上的磐石,苍古朴拙,厚重无锋。其艺术锋芒由外显的激越转向内蕴的磅礴,完成了从“为山河呐喊”到“为山河立传”的蜕变。泰山这块神圣之石,赋予其艺术以终极包浆——这包浆是劫波的沉淀,亦是跋涉的勋章,终令其抵达“见山还是山”的化境。

看山三境界:大道循环

从千佛山到北山再到泰山,张大石头以近半世纪光阴完成了一场壮阔的艺术修行。三山之石,熔铸此石。千佛山赋予其温润如玉的底色,如灵石初孕时的莹润微光;北山的荒蛮之石,淬炼其风骨与肝胆,在时代熔炉中迸溅出忧愤火星,炼就如铁的筋骨;泰山的雄浑成就其重剑无锋的气度,于天地洪炉里炼就包浆沉厚。

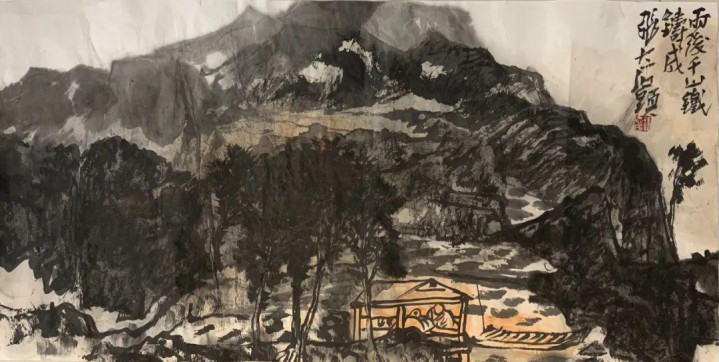

张大石头作品《雨后千山铁铸成》

从个体生命的自我救赎看,这三重淬炼,是一名真正艺术家所必经的涅槃之路:千佛山是“师古人”的笔墨筑基,如禅寺塔影里的晨钟暮鼓;北山是“师造化”的血肉交融,似矿坑深处带血的煤层;泰山则是“师心源”的终极超脱,若岱顶观日峰上的云开见月。三者环环相扣,层层递进,终在张大石头的艺术生命里熔铸成器。

从中国哲学精神看,这三重淬炼,又暗合“看山三境界”的大道循环:始于千佛山的“见山是山”,沉浸于物象之美;历经北山的“见山不是山”,洞悉疮痍背后的时代症结;终至泰山的“见山还是山”,在更高维度回归山河本体,抵达天人合一的澄明。

张大石头作品《北山大戏》

艺术的真义,便是这般在宿命的磨洗中,以千佛山之灵、北山之魂、泰山之魄,铸成一块能映照时代、承载沧桑的“三生石”。月光下初遇灵石时的清辉,挖掘机撕裂山体时的血泪,人民大会堂里《中华泰山》的巍然气象……张大石头这块“灵石”在群山间辗转的轨迹,最终刻下一条从尘世悲欢通往永恒大美的救赎之路。这便是张大石头以生命刻写的“石头奇遇记”,一块属于这个时代的“灵石”传奇。

又见一山:古老火山里喷发出的现代岩浆

但是,在张大石头的艺术旅途中,千佛山、北山、泰山这三座山绝不是完成态的石碑,而是持续喷发的艺术能量源,共同构成一座古老的活火山,让张大石头在艺术创作中不断迸发创新与活力。观张大石头近两年创作的一批水墨泼彩和油画,千佛山赋予的温润底色,在《星雨》中升华为宇宙初开的莹澈;北山锻造的忧愤筋骨,于《祭海》里淬炼成文明警世的碑铭;泰山沉淀的雄浑气度,融化于《云丘山》的神秘与博大。

张大石头作品《星雨》

当三山之精魄熔铸既成,灼热的现代性岩浆开始伴随这块“石头”迸发。在张大石头画室的宣纸与画布之上,东西方美学的板块发生剧烈碰撞:在《莫奈后花园》中,睡莲池蒸腾为水墨氤氲,泰山松石化作莫奈笔下的东方倒影;《星雨》里,范宽的雨点皴变为宇宙星尘,北山矿脉在《神话》中重生为文明星图。千佛山、北山、泰山,三山在此完成终极化合——它们不再是地理坐标,而成为流动的艺术染色体,携着“日日新,又日新”的基因密码,注入人类艺术共同的精神基因库。

张大石头作品《莫奈后花园》

张大石头以指墨捣碎笔与墨的千年契约:手指替代羊毫搅动油彩,矿物颜料混同松烟泼洒,宣纸承载着《祭海》中解构重组的悲怆能量。在海外展出的《原野》前,西方观者惊见色层间奔涌的原始生命力,东方行家则窥见倪瓒三段式构图的当代转译。这些作品,画面看似混沌无序,实则暗藏天地玄机——这是将千佛山的灵性、北山的忧愤、泰山的雄浑,置于全球化艺术语境中淬炼出的新物质。

张大石头作品《原野》

但这些并不代表传统笔墨在张大石头的艺术创作中被取代,而是如《周易》云纹般流转新生:斧劈皴化作金属刮刀的锐痕,青绿山水蜕变为丙烯的荧光交响。此乃真正的“笔墨当随时代”——非止技法嬗变,更是将泰山“厚德载物”的哲思,转化为容纳寰宇文明的胸襟。在张大石头看来,真正的现代性,恰似这活火山的脉动:既非断裂的破坏,亦非守旧的僵死。就他本人的艺术创作而言,当千佛山的法度、北山的肝胆、泰山的魂魄熔铸为一,艺术终将在差异中共生,于碰撞中永恒。

(横屏欣赏效果更佳)

张大石头作品《云丘山》

这恰如泰山云海吞吐星尘,齐鲁大地的兼融气度股票配资保证金,终在钢索与蚕丝的永恒博弈中,证得艺术最古老又最鲜活的真谛:法无定法,乃为至法。(济南日报·爱济南记者汤启卫)

港陆证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。